어제 어린이날이었죠???

특집으로 밤에 KBS 1TV, '2030, 저출산을 말하다'를 방영하더라고요!

오늘은 저출산 문제에 관해 포스팅해보려고 해요!

정말 먹고살기 빠듯하지만.. 이 치열한 "대한민국" 이란 나라에서 인구문제 정말 중요하긴 한 거 같아요...

어떻게 해야 좋을까요 ㅠㅠ

저도 이제 곧 낳아야 하는 현실에 닥쳐 너무너무 와닿습니다..

우리나라 저출산 원인.

그렇다면 한국인들은 대체 왜 아이를 안 낳는 걸까요? CNN이 2022년 12월 한국의 저출산 현상에 대한 분석 기사를 보도했는데, CNN의 분석을 한마디로 요약하면 한국의 저출산은 단순히 돈 문제가 아니라는 것입니다.

CNN은 우리나라의 저출산 문제의 원인으로 높은 부동산 가격, 교육비, 경제적 불안 등 젊은 층이 가족을 꾸리지 못하게 하는 경제 적 요인을 꼽았으며, 경제적인 요인 외에도 이성애 및 결혼제도 외부에 있는 다양한 가족 형태에 대한 사회적 편견, 여성의 희생을 강제하는 가부장적 가족문화, 가족과 함께 시간을 보내기 어렵게 만드는 노동문화도 저출산 원인으로 꼽았습니다.

현재 저도 아이를 낳지 않은 30대의 입장으로 아이를 낳기 싫은 이유는 자식들까지 힘들게 하고 싶지 않아서입니다.

어릴 때부터 어느 학원에 다니고, 어느 동네에 살고, 어떤 차를 타고, 어떤 아파트에 사는지, 한국에 살면 평생을 남과 비교하고 경쟁하며 살아야 하는데.. 그 경쟁에서 승리할 자신이 없기에 낳지 않는 것이죠. 당장 국민들은 먹고 살 집조차 구하기 어려운 실정인걸요... 이에 이번 정부에서는 많은 돈을 투자하여 출산율을 끌어올리기 위해 노력하고 있지만, 문제는 정부가 현금성 지원 위주로 단기 적 처방에 나서고 있을 뿐 중장기적인 해법이나 비전이 담긴 정책을 내놓지 못하고 있다는 점입니다. 그래도 다행인 것은 출산 관련 복지가 점점 늘어나고 있다는 것인데요. 2023년인 올해는 만 0세 부모에게 매달 70만 원을, 만 1세 아 동이 있는 가정에는 월 35만 원의 부모 급여를 지급하며, 2024년에는 만 0세 월 100만 원, 만 1세 월 50만 원까지 늘어나면서 신생아 부모들의 경제적인 부담을 줄여줄 것입니다.

하지만 이러한 현금성 지원이 일시적인 출산율 증가에 도움이 될 수는 있지만 중장기적 해결책이 될 수는 없습니다. 그리고 육아 휴직 정책을 조금 더 강화했다고 하지만 육아휴직자의 경력단절이 여전히 심각하고, 육아휴직이 일부 대기업이나 공기업을 중심으로 이루어진다는 점 등을 비춰보면 실효성이 불투명하기 때문입니다.

출산율을 높이고 싶다면 금전적인 지원뿐 아니라 출산휴가와 육아휴직 등 제도적인 보장이 출산율 상승에 영향을 주기에, 저출산 문제를 경제적 측면만이 아닌 다각적 시각에서 접근해야 할 것입니다.

'서울대 교수가 말하는 저출산 원인'

각 나라들의 육아정책.

✔우리나라

1. 출산급여: 출산 전후로 일을 중단하거나 감축한 부모에게 일정 금액의 출산급여를 지급하는 정책이 있습니다.

2. 보육 시설 보장: 3세 이하 어린이들을 위한 보육 시설을 보장하고, 보육료를 일정 부담금으로 유지하는 등의 정책을 시행하고 있습니다.

3. 육아휴직: 부모가 자녀를 돌보기 위해 일정 기간 동안 휴직을 취할 수 있는 제도가 있습니다.

4. 어린이집 공공요금 지원: 저소득층 가정의 어린이집 이용료를 지원하는 정책이 있습니다.

5. 아이돌봄 서비스: 부모가 일을 할 때 어린 자녀를 돌봐줄 수 있는 아이돌봄 서비스를 제공하는 정책이 있습니다.

이외에도 다양한 육아와 관련된 정책들이 있으며, 이러한 정책들은 출산율 유지와 부모들의 양질의 육아를 돕는 데 큰 역할을 하고 있습니다.

✔프랑스

1. 출산급여: 출산 전후로 일을 중단하거나 감축한 부모에게 일정 금액의 출산급여를 지급하는 정책이 있습니다.

2. 보육 시설 보장: 3세 이하 어린이들을 위한 보육 시설을 보장하고, 보육료를 일정 부담금으로 유지하는 등의 정책을 시행하고 있습니다.

3. 부모 휴가: 출산 전후로 일을 중단하거나 감축한 부모에게 일정 기간의 휴가를 부여하는 정책이 있습니다.

4. 육아휴직: 부모가 자녀를 돌보기 위해 일정 기간 동안 휴직을 취할 수 있는 제도가 있습니다.

이외에도 다양한 육아와 관련된 정책들이 있으며, 이러한 정책들은 프랑스에서 출산율과 육아휴직 수를 높이는 데 큰 역할을 하고 있습니다

✔일본

1. 출산장려금: 출산을 장려하기 위해 일정 금액의 출산장려금을 지급하는 정책이 있습니다.

2. 보육 시설 보장: 3세 이하 어린이들을 위한 보육 시설을 보장하고, 보육료를 일정 부담금으로 유지하는 등의 정책을 시행하고 있습니다.

3. 육아휴직: 부모가 자녀를 돌보기 위해 일정 기간 동안 휴직을 취할 수 있는 제도가 있습니다.

4. 육아휴직 급여: 육아휴직 중인 부모에게 일정 비율의 급여를 지급하는 정책이 있습니다.

5. 업종별 육아휴직 확대: 여성이 많이 일하는 업종에 대해 육아휴직 확대 정책을 시행하고 있습니다.

이외에도 다양한 육아와 관련된 정책들이 있으며, 이러한 정책들은 출산율 유지와 부모들의 양질의 육아를 돕는 데 큰 역할을 하고 있습니다.

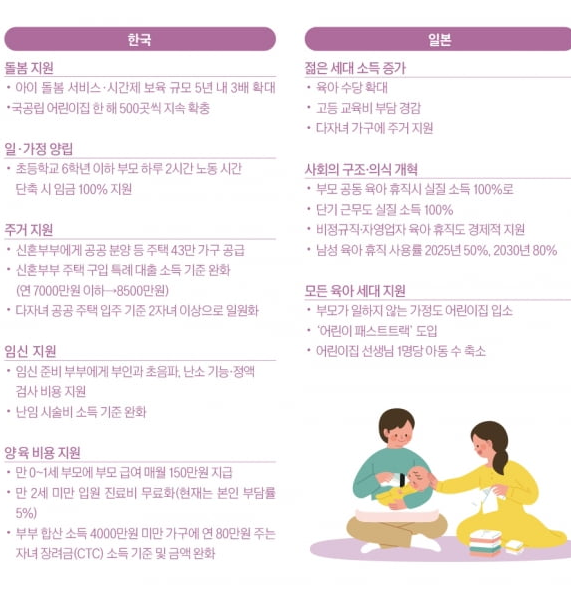

현실성 떨어진다는 육아정책 한▪일

한국은 양육의 경제적 부담을 덜기 위해 만 0∼1세 아동의 부모에게 ‘부모 급여’를 지급한다. 올해는 0세와 1세 부모에게 각각 월 70만 원과 35만 원을 지급하고 내년부터 액수를 각각 100만 원과 50만 원으로 올릴 계획이다.

부모 급여를 한 살까지만 지급하는 제도가 현실과 동떨어졌다는 지적이 끊이지 않는다. 아이가 클수록 돈이 더 많이 들기 때문이다. 한국보건사회연구원의 ‘아동 수당 및 출산·양육 지원 체계 발전 방안 연구’ 보고서에 따르면 자녀 1인당 월평균 지출 비용이 0∼2세 57만 원, 3∼5세 68만 원, 6∼8세 77만 원, 9∼11세 77만 원, 12∼17세 104만 원이었다.

일본은 반대로 육아 수당을 지급하는 대상과 액수를 대폭 늘리기로 했다. 지금까지는 2세까지 월 1만 5000엔, 3세부터 중학생까지 월 1만 엔(셋째 아이부터는 월 1만 5000엔) 씩을 지급했다. 연간 수입이 1200만 엔 이상인 고소득자는 육아 수당을 받을 수 없었다.

차원이 다른 저출산 대책을 통해 일본은 육아 수당을 지급하는 대상을 중학생에서 고교생(18세)까지 늘리고 소득 제한을 없애기로 했다. 지원 금액도 큰 폭으로 늘릴 계획이다. 첫째 아이는 월 1만 5000엔, 둘째는 월 3만 엔, 셋째부터는 월 6만 엔으로 올리는 방안을 검토 중이다. 자녀가 셋인 가정이라면 월 10만 5000엔, 넷이라면 월 16만 5000엔을 받는 셈이다.

두 나라의 차이가 가장 크게 나타나는 분야는 일과 가정의 양립 부문이다. 한국에 비해 일본이 가장 공을 많이 들인 분야이기도 하다. 일본의 정책은 제도 자체보다 제도를 제대로 활용하느냐에 포커스를 맞췄다.

2019년 유니세프는 보고서를 통해 육아 휴직을 사용하면 반년 동안 기존 임금의 67%를 지급하는 일본의 제도가 41개 가맹국 가운데 1위라고 평가했다. 한국의 육아 휴직 제도는 일본 못지않다는 평가를 받는다.

한국과 일본 모두 세계 최고의 육아 휴직 제도를 갖고 있지만 문제는 사용하지 못한다는 점이다. 일본이 육아휴직 법을 시행한 것은 무려 30년 전인 1992년 4월부터다. 그런데도 남성의 육아 휴직 사용률은 오랫동안 1% 미만이었다.

일본 정부가 2025년까지 남성 육아 휴직 사용률을 30%까지 끌어올리겠다는 목표를 세우고 나서야 2021년 사용률이 13.97%까지 올랐다. 하지만 사용 기간이 1일에서 2주 미만이 대부분이다. 그러자 일본 정부는 이달부터 기업이 매년 1회 이상 남성 육아 휴직 사용률을 공시하는 조항을 의무화했다. 노동자 수 1000명 이상의 기업이 대상이다.

남성 육아 휴직 사용률 목표치는 2025년 50%(기존 30%), 2030년까지 85%로 높였다. 거의 모든 아빠가 육아 휴직을 쓰는 나라로 만들겠다는 것이다. 부모가 모두 육아 휴직을 사용하거나 단축 근무를 해도 소득의 100%를 실질적으로 보장하기로 했다. 현실적으로 육아 휴직을 쓰기 힘든 자영업자와 비정규직 노동자에 대해서도 경제적인 지원을 한다.

일본은 왜 남성 육아 휴직 사용률에 목을 맬까. 남편이 적극적으로 육아와 가사를 분담할수록 둘째와 셋째를 갖는 확률이 높다는 연구 결과가 속속 나오기 때문이다. 일본인 부부의 평균 자녀 수는 1972년 이후 40년 가까이 2명 이상이었다. 2010년 1.96명으로 2명 선이 처음 무너졌다. 1982년에는 아이가 한 명인 부부의 비율이 9.1%, 두 명은 55.4%였다.

2015년에는 아이가 1명인 부부의 비율이 18.5%로 33년 만에 두 배로 늘었다. 그래도 아이가 2명인 비율은 54.1%로 33년 전과 큰 차이가 없었다. 아무리 세상이 바뀌어도 일본인들은 ‘자식은 두 명’이라는 인식이 뿌리 깊은 것이다. 부부가 생각하는 이상적인 자녀의 수가 2.32명으로 2명 이상을 유지하는 데서도 알 수 있다. 남편이 가사와 육아만 분담해 주면 기꺼이 둘째, 셋째를 낳아 출산율을 끌어올릴 가능성이 있다는 뜻이다.

자녀가 셋 이상인 가정에 주거를 지원하고 육아 수당을 파격적으로 높여 주는 정책에서 보듯이 일본의 저출산 대책은 둘째와 셋째를 많이 갖게 하자는 데 상당한 비중을 두고 있다.

현실적인 정책이 하루빨리 나왔으면 좋겠네요/ㅁ/

'사회경제' 카테고리의 다른 글

| ‘코인 논란’ 김남국 결국 탈당…“당에 더 이상 부담 줄 수 없어” (4) | 2023.05.14 |

|---|---|

| 스팸문자 왜 오나 했더니‥통신사 연간 수백억 원 수익. (39) | 2023.05.10 |

| "국민연금"/결국 떠넘기기....고갈 14년 늦추고 적자 3699兆 감소 (30) | 2023.05.05 |

| '걱정의 달' 5월‥"선물·외식 겁나요 (68) | 2023.05.03 |

| "한국이 압도적 1위"…전세계 열광한 '검은 반도체' 뭐길래 (15) | 2023.04.24 |